Gewichtsreduktion stand im Fokus der letzten Entwicklungs-Dekade bei Bassanlagen. Doch die hölzerne Lautsprecherbox war dabei übriggeblieben, wenn auch sie einige Pfunde, oft über das reduzierte Volumen, eingebüßt hat. Der deutsche Hersteller Realbass geht dieses letzte Komfort-Kapitel offensiv an und baut aus Kohlefaser. Und das nicht nur, um Gewicht zu sparen …

Ob eine Carbon-Box der bewährten Holzbauweise Paroli bieten kann, soll der highendig konzipierte Zweikanal-Basscombo beweisen. Und auch, ob eine moderne Leichtgewichts-Anlage ohne Class-D-Technik und Schaltnetzteil realisierbar ist. Gewicht wird hier also zuerst am Gehäuse gespart, dann darf der analoge Mosfet-Poweramp samt adäquater Versorgung ruhig etwas mehr wiegen. Aber wie angedeutet, das ungewöhnliche Gehäusematerial hat noch weitere Überraschungen parat.

Offen für alles

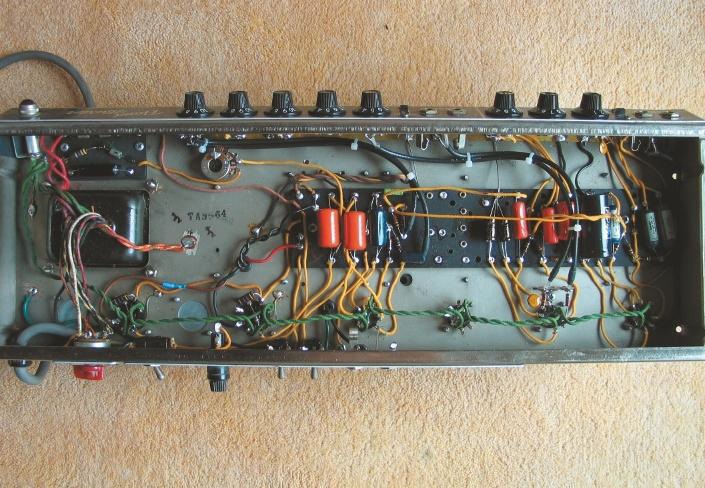

Der Duo-Combo besitzt zwei komplette und gleiche Vorstufen, wobei jede für sich schon ausgesprochen universell ausgestattet ist. Realbass-Entwickler Michael Schäfer ist selber nämlich E- und Kontrabassist; dabei hat man es mit diversen Abnahme-Arten und Pickup-Typen zu tun, weshalb jeder Preamp-Eingang sowohl mit Magnet-Pickups, passiven und aktiven Piezo-Systemen sowie Mikrofonen aller Art klarkommt. Kombibuchsen für Klinke und XLR bedienen die unterschiedlichen Anschlusssysteme, wobei dem L/H-Kippschalter an jedem Eingang eine wichtige Rolle bei der korrekten Anpassung zukommt. In der H(igh)-Einstellung ist die Eingangsimpedanz der FET-Vorstufe mit ca. 10 Megohm so hochohmig, dass passive Piezos ohne Verluste betrieben werden können.

Die L(ow)-Einstellung ist hingegen auf aktive Systeme und konventionelle Magnet-Tonabnehmer abgestimmt, während der XLR-Input für niederohmige Studiomikros optimiert ist. Zur Versorgung von Kondensator-Mikros ist sogar eine Phantom-Speisespannung von 48 Volt zuschaltbar. Natürlich können mit dem Duo-Combo auch zwei Abnahmearten kombiniert werden, schließlich sind ja zwei Vorstufenkanäle vorhanden. Damit es dabei nicht zu unerwünschten Phasenauslöschungen kommt, ist jeder Kanal mit einem Phasenschalter versehen, außerdem können übermäßig starke Eingangssignale am Pad-Schalter abgedämpft werden.

Bei der Aussteuerung hilft jeweils eine dreistufige LED-Pegelanzeige, für die Feinabstimmung sind getrennte Gain-Regler vorhanden. Sehr praktisch ist in jedem Kanal das stufenlose Low-Cut-Filter, um den Combo von übermäßigen Tiefbässen zu entlasten; außerdem lässt sich damit der Gefahr von tief hupenden Rückkopplungen bei Akustik-Abnahme begegnen. Darauf folgt nun ein zuschaltbarer Compressor mit einstellbarer Ansprechschwelle und Level-Regler zum Ausgleich von Pegelverlusten. Für externe Effekte sind je Kanal zwei serielle Effekt-Wege vorhanden, per Schalter lassen sich diese Inserts vor oder hinter die Klangregelung umschalten.

Auf der Rückseite sind einmal getrennte Klinken für Send und Return sowie als zweiter Insert-Weg eine kombinierte Stereoklinke für beides vorhanden. Wiederum per Schalttaste lässt sich die eigentliche Klangregelung in den Signalweg bringen, es handelt sich um einen Dreiband-EQ mit vollparametrischem Mittenbereich. Hinter der Klangregelung folgen separate Volume-Einsteller zum Mischen der Kanäle, getrennte Mute-Schalter und ein gemeinsamer Master-Regler. Mit eigenem Lautstärkeregler ist zudem der Miniklinken-Eingang für den Audio-In-Einspielweg ausgestattet, sodass die Playbacks separat gepegelt können.

Für die Mute-Funktionen sind auf der Rückseite auch Fußschalter-Anschlüsse vorhanden, ebenfalls besitzen die Kanäle jeweils eigene Tuner-Anschlussbuchsen und Line Outputs. Für die PA-Abnahme und Aufnahmen besitzt der Duo-Combo zudem zwei symmetrische DI-Ausgänge, deren Signalabgriff hinter Low-Cut-Filter und Compressor liegt, aber noch vor der eigentlichen Klangregelung. Das ist konsequent „akustisch“ gedacht, um bei ungünstigem Raumklang den Bühnen-Sound zu optimieren, ohne damit auf die PA-Wiedergabe zu wirken. Wer möchte, bekommt die DI-Ausgänge aber auch vom Hersteller mit Post-EQ-Abgriff geliefert.

Analogtechnik innovativ verpackt

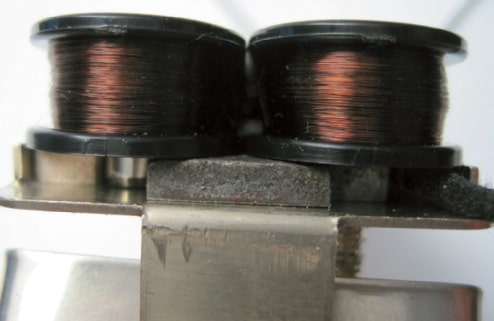

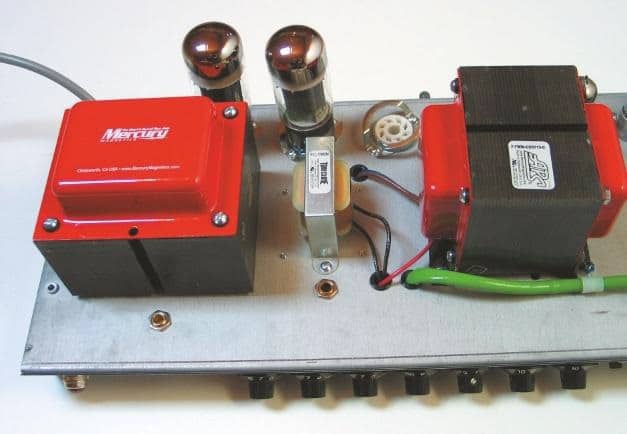

Aus klanglichen Gründen hat sich Realbass gegen die populäre und zweifellos praktische Class-D-Technik entschieden und für den Combo stattdessen eine HiFi-taugliche Mosfet-Endstufe mit 500 Watt Spitzenleistung entwickelt. Die Nennleistung an 4 Ohm beträgt etwa 250 Watt. Entscheidend für die angestrebte Klanggüte ist ebenso die Stromversorgung, die in bewährter Weise über einen ausreichend (über-)dimensionierten Ringkerntrafo ausgeführt wird.

Angenehm für den Benutzer ist übrigens, dass der Basscombo etwaige Abwärme über den großen Kühlkörper auf der Rückseite abstrahlt und keinen lästig lärmenden Lüfter benötigt. Was die analoge Leistungserzeugung zusätzlich auf die Waage bringt, wird vom knapp 4 kg leichten Carbon-Gehäuse wieder locker eingespart – das Gesamtgewicht des Zweikanal-Basscombos beträgt weniger als 15 kg! Etliche Experimente waren nötig, um die Klangeinflüsse des stabilen, aber nur wenige Millimeter dünnen Kohlefasergehäuses zu optimieren. Dabei wurde zugunsten des Wirkungsgrades und Gewichts nicht mit Dämpfungsbelägen gearbeitet, sondern ausschließlich durch die versteifende Formgebung der Resonanzcharakter des Gehäuses bestimmt.

Natürlich schluckt im Inneren der Bassreflexkammer eine Lage Polyesterwatte stehende Wellen. Interessant, dass nun alleine ein hochbelastbarer Zwölfzöller (Spezialanfertigung von Beyma) mit Gusschassis und Neodymmagnet für die Wiedergabe zuständig ist, auf einen Hochtöner verzichtet der Realbass-Combo. Angekoppelt wird der interne Speaker durch ein fettes, kurzes Speakon-Kabel, eine Speakon/Klinke-Kombibuchse für eine zusätzliche 8-Ohm-Box ist auch vorhanden.

Btw: Parametrische Filter

Beim parametrischen Filter steht außer dem Pegelsteller für Anhebung bzw. Dämpfung noch ein Frequenzregler bereit, mit dem sich die Mittenfrequenz des Filterbands verschieben lässt. Während gewöhnliche Klangregler also auf einen fest vorgegebenen Frequenzbereich wirken, lässt sich dieser Bereich bei der Parametrik wählen, was gezieltere Einflussnahme auf den Klangcharakter erlaubt. Bei der echten Vollparametrik ist zudem noch ein weiterer Regler vorhanden, mit dem der Gütefaktor bzw. die Bandbreite des beeinflussten Frequenzbereichs festgelegt werden kann. Dabei liefert ein hoher Gütefaktor (Q-Wert) eine enge Frequenzbandbreite, während ein niedriger Q-Wert den Bereich verbreitert, auf den das Filter wirkt. Parametrik-Klangregler ohne Bandbreiten-Einstellung nennt man auch Semiparametrik.

Impulsiver klangkörper

Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist der mit zwei gleich opulenten Vorstufen ausgerüstete Duo Combo natürlich nicht ganz so leicht überschaubar wie ein straighter E-Bass-Amp. Doch seine sinnvolle Ausstattung ist gut sortiert; dabei sollte es nicht weiter irritieren, dass die zur Mischung vorhandenen Volume-Kanalregler für höhere Lautstärken ziemlich weit aufgedreht werden müssen, denn erst am Endanschlag lassen sie den vollen Signalpegel durch. Die sauber erreichbaren Wiedergabe-Pegel erreichen am Ende ein Bandtaugliches Niveau und reichen in jedem Fall für einen fülligen Basston im Akustik-Ensemble.

Was E-Bass-Spieler interessieren dürfte, ist das Übersteuerungsverhalten der Vorstufe, die auch durchaus mit harmonischen Ergebnissen bis in den Crunch hinein gefahren werden darf. Der Compressor lässt sich zum Andicken des Akustik-Tons sehr unauffällig einstellen, bietet aber auch überzeugende Effekt-Kompression mit fetzigem Squash, wenn man den Threshold entsprechend justiert. Äußerst feinfühlig und dennoch wirksam greift die Klangregelung zu, wobei natürlich die Vollparametrik sehr filigrane Mittennuancen perfekt auf den Punkt bringt. Anders als die sonst meist nur semiparametrischen Klangregler lassen sich mit der Realbass-Parametrik sehr enge Bereiche herausgreifen, ohne dass es bei Anhebungen quäkt oder bei Dämpfungen unnötig Power verloren geht. Topp!

Der Treble-Regler wirkt übrigens beim E-Bass mit abgespielten Saiten nur sehr zurückhaltend, macht allerdings bei Akustik-Instrumenten genau das Richtige und hat den Top-Treble-Bereich (wo mitunter die Piezo-Abnehmer ziemlich scharf rüberkommen) tadellos unter Kontrolle. Verblüffend ist die kultivierte Klanggüte, die aus dem dünnwandigen Carbon-Gehäuse ertönt, und obwohl hier nur ein Zwölfzöller, aber kein Hochtöner vorhanden ist, vermisst man nichts an differenzierter Detaildarstellung. Genau hier liegt eine wichtige Besonderheit des handlaminierten Carbon-Gehäuses, denn es agiert keineswegs schalltot, sondern strahlt nach allen Seiten wichtige Mittenfrequenzen ab, die wirksam die präzise Hörbarkeit verbessern!

Mitten und Präsenzen werden von diesem rundum wirksamen Klangkörper mit freier Natürlichkeit dargeboten, auch der fette Kontrabass-Attack ist eindrucksvoll. Auch daraus resultiert beim Realbass-Combo die lebendige Impulswiedergabe – eine besondere Stärke, mit der man musikalisch arbeiten kann. Um die vielen Möglichkeiten des feinen Verstärkers sachgerecht ausnutzen zu können, liefert der Hersteller ein umfangreiches Benutzerhandbuch mit, welches mit seriösen Erklärungen aller wichtigen Grundlagen weit über eine normale Bedienungsanleitung hinausgeht. Und damit der Carbon-Combo beim Transport sorglos behandelt werden kann, ist eine hochwertige gepolsterte Schutzhülle dabei.

Alternativen

Was die Anschlussmöglichkeiten des Verstärkers betrifft, wird man auch bei Maruszczyks Barabass-Combo fündig, der wie der Realbass eine ausgefuchste Ausstattung für verschiedene Abnahmearten aufweist. Allerdings kein innovatives Carbon-Gehäuse und auch keine analoge Endstufe, obwohl Gewicht und Leistungsvermögen in einer ähnlichen Region angesiedelt sind. Der Bass Cube II von AER ist ebenfalls umfangreich für Elektro- und Akustikabnahme ausgestattet, dabei sehr kompakt und handlich. Ein Carbon-Gehäuse besitzt auch dieser Combo nicht, was ihn mehr als 5 kg schwerer als den Realbass macht. In der Klangästhetik fallen freilich alle drei Modelle deutlich verschieden aus, vor allem wegen der besonderen Eigenschaften des Carbongehäuses als Klangkörper.

Resümee

Mit fein differenziertem Klang und auffälliger Impulsfrische präsentiert sich der Realbass-Combo von seiner besten Seite, wobei aber auch klar sein muss, dass in erster Linie die Nutzer von akustischen Bässen von den meisten Vorzügen des opulent ausgestatteten Duo profitieren. Insbesondere bei der Kombination verschiedener Abnahmearten spielt er seine Stärken aus; natürlich bekommt der Carbon-Combo auch einen gediegenen E-Bass-Sound hin, allerdings gibt es für den lauteren Einsatz einfachere und gröber zupackende Geräte. Absolut überzeugend absolviert das leichte Carbon-Gehäuse den Hörtest und eröffnet in seiner Wirkung als rundum strahlender Klangkörper neue Ansätze in der Boxenkonzeption – da kann man nur anregen, die innovative Bauweise auf eine ganze Boxen-Serie anzuwenden, das könnte insbesondere bei kompakten Bühnenmonitoren eine große Zukunft haben.

Plus

- feines, differenziertes Klangbild

- Abstrahlverhalten Carbon-Gehäuse

- Sound-Möglichkeiten, Klangregler

- Anschlussmöglichkeiten Input

- Wirkung Compressor

- Ausstattung, Verarbeitung

- leichtes Carbon-Gehäuse

Minus

- DI-Abgriff nicht pre/post EQ umschaltbar